🌈 Comprendre la neurodiversité

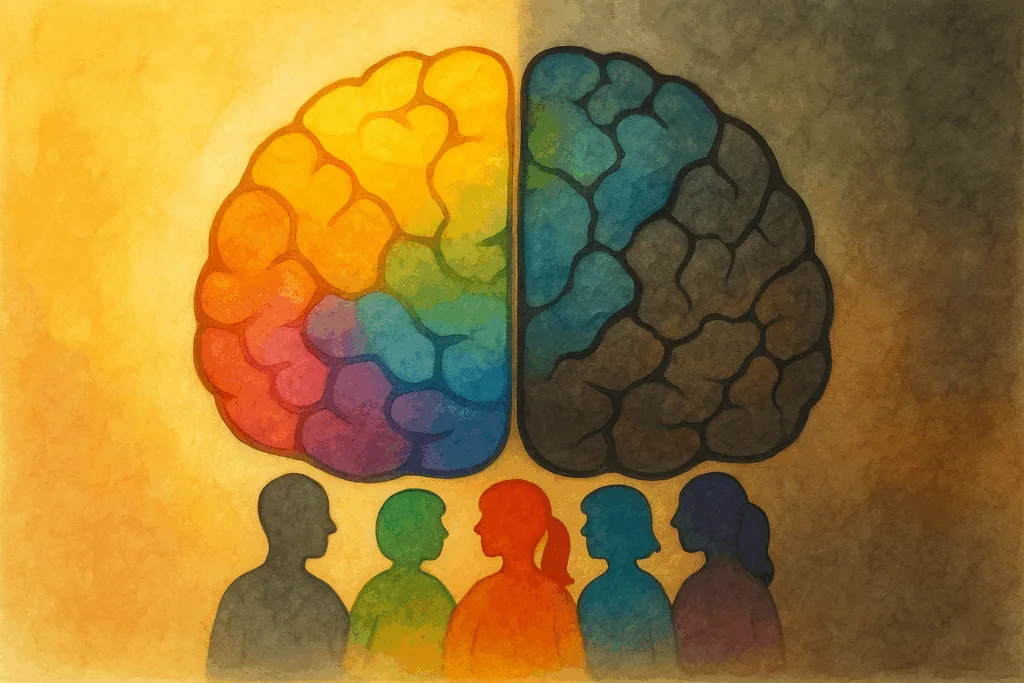

Judy Singer, une sociologue autiste, a donné naissance à la neurodiversité dans les années 1990. Le concept : reconnaître que la diversité de fonctionnement cognitif fait partie de la diversité humaine au même titre que les diversités sociales, culturelles, ou même la biodiversité. Axé initialement sur l’autisme, il s’est progressivement étendu à d’autres conditions et plus tard, à d’autres troubles mentaux. Aujourd’hui, ce mouvement a eu de grandes forces dans la communauté et le regard porté sur l’autisme, mais est aussi sujet à controverses.

Une petite parenthèse s’impose : bien que le concept semble récent, certains arguent que le premier à en avoir théorisé son ébauche ne serait autre que Hans Asperger, aux travaux pourtant aujourd’hui largement décriés notamment à cause de son implication dans le nazisme. Fin de la parenthèse.

📋 TL;DR : La neurodiversité en bref

- Neurodiversité = diversité cognitive vue comme naturelle, pas déficitaire.

- Mouvement inclusif et identitaire, réduit la stigmatisation.

- Critiques : invisibilise les difficultés lourdes, extension contestée aux maladies mentales.

- 👉 Puissant mais à nuancer.

L’origine de la neurodiversité

L’idée d’une neurodiversité repose en fait sur de nombreuses personnes de la communauté ou proches de la communauté. C’est de Judy Singer qu’on parlera, elle-même autiste et entourée de proches sur le spectre, car c’est elle qui aurait employé le terme « neurodiversité » la première dans sa thèse en 1998. Un article anglais de The Guardian relate le cheminement politique à l’origine du concept. L’objectif premier : s’écarter d’une conception très médicale et déficitaire de l’autisme, et, plus largement, d’autres variations neurologiques responsables de diagnostics : TDAH, troubles dys, etc.

Quand on parle de déficitaire, cela fait directement référence à la manière dont est décrit l’autisme dans le DSM-III-R à l’époque (paru en 1987), mais dont la manière d’être définie n’a finalement pas tant évolué dans sa dernière édition, le DSM-5. Le DSM-III-R parlait alors d’altérations, de comportements inadaptés. La dernière version fait directement référence à des déficits (on n’en parle pas assez de la radicalisation des médecins).

L’idée des différences cognitives

Le concept de neurodiversité est né d’un désir de revisiter ces définitions : plutôt que de parler de déficits, il faudrait parler de différences. Certaines études soulignent d’ailleurs que la communication « déficitaire » des personnes autistes ne le serait plus lorsqu’elles fonctionnent entre elles. Un article de l’Université du Nottingham s’est justement penchée sur le sujet. Les défauts de communication seraient plutôt attribuables à la rencontre de deux types de cerveaux façonnés différemment.

Le postulat de Judy Singer part donc de cette idée : les différences neurologiques (autisme, TDAH, troubles dys notamment) seraient des formes de diversité naturelle humaine. Pas seulement des pathologies. Elle prône un regard plus positif sur le sujet que le regard médical habituellement partagé.

Un concept devenu mouvement

Le concept s’est rapidement répandu dans la communauté autistique sur les forums de discussion en ligne avant de gagner le cœur scientifique et de se retrouver étudié et répandu en psychologie et même dans des études sur le handicap. La neurodiversité est elle-même devenue un mouvement impliquant militants, qu’il s’agisse de personnes concernées, de l’entourage ou même du corps médical. Au même titre que le féminisme ou les mouvements pour les droits des personnes LGBT+.

Un article paru sur Le Monde aborde justement ce sujet en incluant même la trisomie 21. La neurodiversité prône alors l’acceptation, l’inclusion et la valorisation des différences cognitives. Le mouvement a maintenant trois visages : politique, social et scientifique.

Les forces du mouvement

Une meilleure reconnaissance des diagnostics

Le mouvement a provoqué une forte hausse des diagnostics. Beaucoup de personnes sur le spectre se sont reconnues dans ce qu’il prône. Dans un contexte où les critères de diagnostic étaient très stricts et se sont progressivement élargis, de plus en plus de personnes autistes se sont retrouvées éligibles au diagnostic. La neurodiversité vise aussi à réduire le stigmate autour de l’autisme. Cela explique aussi la hausse des diagnostics.

L’impact identitaire

La neurodiversité a également eu un impact fort dans la manière dont les personnes concernées se percevaient. Elle est devenue identitaire. De nombreuses personnes autistes (et TDAH et dys etc.) se retrouvent dans une terminologie qui en a découlé. Elles se définissent maintenant comme neurodivergentes. Cela les a conduites à un sentiment d’appartenance qu’on retrouve notamment dans les communautés de discussion, les forums et les blogs, loin de l’isolement quotidien de beaucoup.

J’ai beaucoup observé l’emploi de la notion de différence au lieu de déficit. Je l’utilise d’ailleurs moi-même lorsque je parle de mon autisme. Et de l’autisme dans sa globalité.

Un changement de paradigme

Le regard porté sur les personnes neurodivergentes a donc naturellement changé. D’une vision de personnes « cassées » à réparer, elles sont progressivement devenues des personnes simplement différentes. C’est d’ailleurs la vision imaginée par Judy Singer. Pourtant, beaucoup d’articles sur le sujet de l’autisme notamment continuent de parler de « maladie ». Parfois même dans des institutions médicales (comme certains hôpitaux où j’ai été admis). Les choses changent… progressivement. Par la même occasion, la neurodiversité diminue la culpabilité portée sur les personnes concernées et leurs proches.

J’avais même lu un témoignage d’une mère qui expliquait que son enfant lui avait demandé pourquoi « on disait qu’il était troublé, parce qu’il allait très bien » en référence à la dénomination du trouble du spectre autistique. J’avais souri.

L’impact dans la recherche

La neurodiversité permet aussi de donner la parole aux concernés. Les études scientifiques évoquant les témoignages autistiques se sont multipliées ces dernières années. Une part non négligeable de ce que l’on sait sur certains aspects de l’autisme est due à cette parole qu’on leur a offerte. Cela permet aussi de mettre en avant le vécu des concernés plutôt que de laisser reposer la définition sur une conception purement médicale.

Pour détailler un peu plus, la neurodiversité a encouragé des projets où la participation des personnes autistes est recherchée dans la conception et l’interprétation d’études scientifiques (quelques-unes que je cite ou citerai à l’avenir dans certains de mes articles). On y revient encore : l’impact sur les objectifs de recherche qui ne cherchent plus à corriger l’autisme. Elle vise plutôt à s’intéresser à la manière de fournir aux concernés des environnements adaptés.

Elles s’intéressent aussi à la façon dont les différentes thérapies peuvent aider la personne autiste. Je pense notamment aux TCC (thérapies cognitives et comportementales) en pleine ligne de mire. Je pense aussi et surtout à l’abandon de la psychanalyse, souvent perçue comme dangereuse dans le cadre de l’autisme.

J’en ai fait l’expérience terrible, sortant de chaque consultation avec de nouvelles idées angoissantes… jusqu’à ce que je sois qualifié d’« inadapté social ». J’ai arrêté mon suivi (non, parce que ça, je le savais bien avant qu’elle me le dise, on me la fait pas à moi). Ce sont donc les TCC qui font partie des formes de thérapies qui intéressent le plus la recherche dans l’autisme, avec la France, qui a un train de retard sur le sujet.

L’approche droits humains

La neurodiversité prône une approche droits humains du handicap. Elle s’inscrit dans la directe lignée des luttes pour ces droits comme je l’ai évoqué avec la lutte pour les orientations sexuelles, mais aussi plus récemment pour le genre. Il s’agit donc d’une approche puissante pour voir les différences logiques sous un autre angle et défendre des droits parfois bafoués ou ignorés, et culpabilisants.

L’inclusivité

Notamment observable aux États-Unis et dans d’autres pays anglophones, la neurodiversité a généré une forme d’inclusivité indéniable qu’elle soit scolaire ou professionnelle. Certaines entreprises ont développé des politiques d’inclusion des personnes autistes notamment. Parfois jusqu’à explicitement les recruter, leur donnant ainsi une priorité dans un monde où un simple entretien d’embauche peut se transformer en périple pour les concernés (les entretiens étant souvent la plus grande difficulté que les personnes autistes rencontrent, puisqu’ils mobilisent souvent de fortes capacités de sociabilisation). Les grandes entreprises américaines ont lancé des programmes dédiés au recrutement de profils neurodivergents.

La France, elle, reste en retard sur le sujet. Pour la petite anecdote, alors que je savais que j’étais à risque de rater un entretien, j’ai rappelé à une RH que j’avais la RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé). Elle m’a alors rétorqué qu’elle ne l’indiquerait pas pour l’entretien pour mettre tous les candidats sur un pied d’égalité. Le problème, c’est que si on veut me mettre sur un pied d’égalité, c’est justement en faisant mention de cette RQTH. Voire de mon trouble — qui me handicape justement dans le processus de recrutement.

La suite : entretien raté, comme prévu.

Une représentation culturelle en expansion

Depuis la naissance de mouvements, on a observé une multiplication de la représentation des troubles du neurodéveloppement notamment dans le cinéma et les séries télévisées. Si ces incarnations sont parfois stéréotypées et divisent parmi la communauté, on ne peut qu’apprécier la volonté de créer des personnages rappelant la réalité de ces conditions, qui créent un sentiment d’identification chez beaucoup de personnes autistes, à TDAH, etc. Quelques représentations incluent :

- Représentation implicite :

- The Big Bang Theory (la plus célèbre mais qui ne cite jamais officiellement l’autisme de Sheldon)

- Community de Dan Harmon (dont la personne officieusement autiste Abed a fait réaliser au créateur son propre autisme)

- Représentation explicite :

- Atypical (de Netflix)

- The Good Doctor, suivant un chirurgien autiste

- Différente, film français sorti en 2025 mettant en scène une femme autiste

Le mouvement est probablement également à l’origine de nombreux ouvrages aux auteurs eux-mêmes concernés, à des fins autobiographiques ou militantes (comme Asperger et fière de l’être, de Alexandra Reynaud, ou Penser en images de Temple Grandin, que je vous recommande chaudement).

C’est un mouvement qui a beaucoup de forces et qui a eu un fort impact sur le monde des troubles du neurodéveloppement notamment, mais il a aussi des controverses.

Un mouvement controversé

Si je suis évidemment en faveur du mouvement, j’y vois toutefois quelques failles. J’en deviens parfois même plutôt mitigé.

L’invisibilisation des difficultés

Tout le mouvement repose sur l’acceptation et la valorisation des différences. Beaucoup ont peur, dans le milieu médical mais aussi dans l’entourage des personnes autistes — en particulier celles avec déficience intellectuelle —, que l’approche minimise l’aspect pathologique.

Je partage dans une certaine mesure ce point de vue : l’autisme y est vu de manière très (trop) positive. À tel point que mouvement en véhiculerait une image qui oublierait les difficultés réelles que traversent des millions d’autistes quotidiennement. Et considérant mon autisme comme mon plus gros handicap, puisqu’il ne me quitte jamais, je m’inclus dedans. L’accent mis sur les forces de ces handicaps leur donne une vision idéalisée que l’on voit notamment très répandue dans les médias. Idéal qui ne correspond pas à la réalité quotidienne vécue par les concernés.

Un concept porté par des profils plus adaptés

Sans nier leurs difficultés (certainement — stricto sensu — très réelles), le mouvement est souvent très porté par des profils qui semblent fonctionner plutôt bien en société (mais parfois à un coût énergétique très élevé)… ou par des personnes non concernées par les troubles que le mouvement défend. Les profils dont les difficultés sont les plus évidentes y sont rarement représentés. Certains défendent au contraire l’idée, on y revient, que l’autisme est un handicap réel et souvent très lourd qu’il ne faut pas minimiser par un tel mouvement. De nombreux témoignages font part de difficultés qui sont telles qu’ils rejettent en bloc leurs forces liées à l’autisme (que la neurodiversité défend).

Les profils avec déficience intellectuelle

Notamment représentés par leurs familles qui reprochent au mouvement de ne pas assez les représenter, eux et leurs réalités quotidiennes. Elles mentionnent notamment la dépendance de leur proche, les soins médicaux, les comportements auto-agressifs (et ça ne leur est pas réservé — je vous fais coucou de mes mains avec l’empreinte de mon crâne suite à une crise). Elles partagent des difficultés qui concernent l’ensemble de l’entourage.

L’INSERM rappelle d’ailleurs ce besoin de soutien qui dépend de chaque patient et qui peut être très élevé chez certaines personnes autistes. Ceux qui se reconnaissent dans le mouvement de la neurodiversité sont souvent des profils verbaux, indépendants voire à haut potentiel.

Lorsque les maladies s’en mêlent

Ces dernières années, le mouvement s’est étendu plus largement à toute forme de différence cognitive. Certains voudraient inclure des maladies mentales telles que le trouble bipolaire ou la schizophrénie. Le mouvement prônerait, dans cette extension contestée mais que j’ai bel et bien eu l’occasion de lire, alors la valorisation de telles pathologies. Malheureusement, elles font vivre un quotidien terrifiant aux personnes malades.

Il faut alors rappeler que certaines pathologies représentent essentiellement un handicap parfois très sévère. Il ne s’agit pas que d’une simple différence mais d’une réelle souffrance. Étant concerné par le trouble bipolaire, je décroche. Comment parler simplement de différence quand ce trouble me broie régulièrement ? Je ne vois pas comment on peut glorifier ou même s’identifier dans un tel mouvement lorsqu’une maladie comme celle-là détruit des vies quotidiennement — les goûts et les couleurs, paraît-il.

Il faut toutefois rappeler que cette extension est contestée et que ce n’était pas la vision originelle de Judy Singer, ni de beaucoup de personnes porteuses du mouvement. C’est là d’ailleurs l’origine d’un clivage au sein même du mouvement : ceux qui veulent tout inclure, et ceux qui le gardent spécifique aux troubles du neurodéveloppement.

Mon avis sur la question

Pour être pleinement impartial, j’ai choisi d’évoquer les deux faces de la neurodiversité : son apport, la révolution qu’elle a représentée, mais aussi ce qu’on peut lui reprocher. Il s’agit donc de comprendre que je ne rejette pas le mouvement mais qu’il conviendrait peut-être de le redéfinir pour qu’il rassemble l’ensemble de la communauté autistique, pour qu’il le défende mais qu’il n’oublie pas de reconnaître des difficultés que n’importe quel profil autistique peut rencontrer, qu’importe son (semblant de) niveau de fonctionnement. Le mouvement connaît selon moi ses limites : il semble avoir noyé l’idée selon laquelle le handicap est réel (d’ailleurs critère de diagnostic du TSA).

Je pense donc que le mouvement devrait rester un outil de reconnaissance et non une idéalisation. Le logo du blog s’inscrit d’ailleurs dans l’idée de participer au mouvement, même avec mes réserves. Sans ce mouvement, j’en serais probablement resté à me voir comme une erreur. J’ai mes difficultés, je veux qu’elles soient reconnues, mais je veux aussi être accepté. Comme de nombreuses autres personnes autistes.

Si je souligne les failles, ce n’est pas pour rejeter le mouvement mais pour l’ancrer encore davantage dans la réalité de tous les profils. Et je l’admets : me faire l’avocat du diable à l’écriture de cet article a relevé d’un certain défi.

📋 TL;DR : Retenir l’essentiel

- Concept introduit par Judy Singer dans les années 1990 : les variations cognitives (autisme, TDAH, dys…) sont une diversité humaine, pas seulement des déficits.

- Le mouvement a favorisé inclusion, reconnaissance identitaire et participation des personnes concernées à la recherche.

- Il a contribué à réduire la stigmatisation et à transformer le regard porté sur l’autisme et d’autres troubles du neurodéveloppement.

- Critiques : il peut minimiser la réalité des difficultés lourdes et invisibiliser les profils nécessitant un soutien élevé.

- L’extension à des pathologies comme la bipolarité ou la schizophrénie est contestée car elle peut effacer la souffrance vécue.

- 👉 En somme : un mouvement puissant et libérateur, mais qui doit rester nuancé et ancré dans la reconnaissance du handicap.