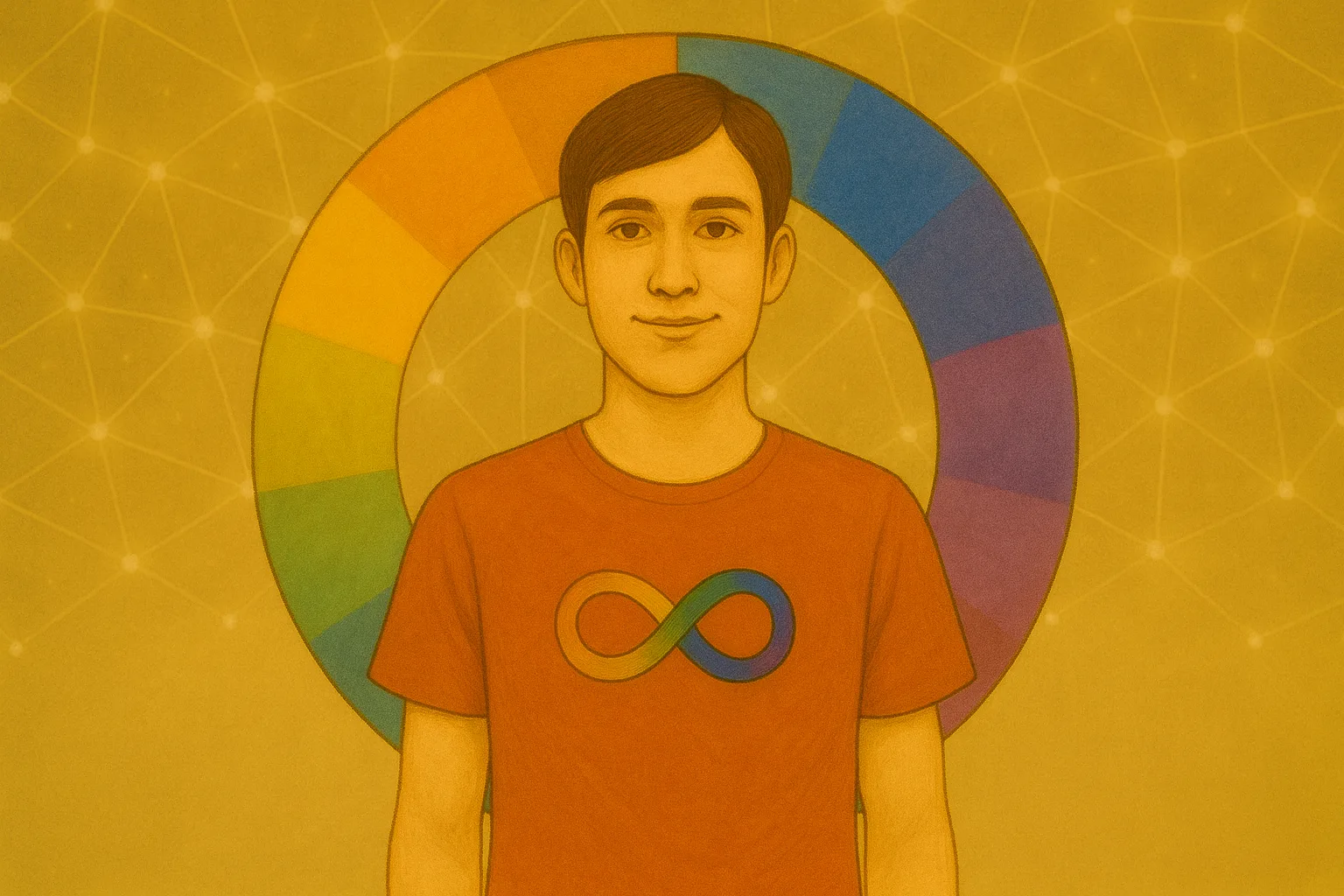

Dans l’imaginaire collectif, un(e) autiste, c’est quelqu’un de calme, renfermé, asocial et pour certains, exceptionnellement bon en mathématiques. Les stéréotypes télévisuels n’aident pas à désamorcer ces idées. Beaucoup ont encore en tête Rain Man avec son autiste qui s’arrête en plein milieu de la route en voyant le feu passer au rouge. La réalité est pourtant bien différente. L’autisme est un spectre et il s’exprime différemment selon chacun. Suite à ma série d’articles décrivant l’autisme, il est temps d’en faire un article récapitulatif l’évoquant dans toute sa globalité.

📋 TL;DR : L’autisme en bref

- Autisme = spectre : il se manifeste différemment selon chaque personne, loin des clichés (Rain Man, génie asocial).

- Diagnostic difficile : retard important en France, stéréotypes médicaux persistants, parcours long et épuisant.

- Compensation : beaucoup d’autistes masquent leurs difficultés, surtout les femmes et les personnes à HPI.

- Vécu : les tests (ADI-R, QI, TDAH, cognition sociale) sont lourds et peuvent déclencher shutdowns ou burn-out.

L’autisme est un trouble du neurodéveloppement qui est longtemps resté stéréotypé, même chez les professionnels. Cela complique fortement les diagnostics qui sont très en retard en France. « Mais vous regardez dans les yeux », « Vous comprenez quand je vous parle », « Vous avez des amis/un copain/une copine », autant de retours que peut se prendre une personne concernée en allant consulter. On sait pourtant depuis des années que beaucoup d’autistes sont capables de masquer si fortement qu’ils peuvent sembler normaux et seulement « atypiques ». En psychiatrie, on parle de compenser ses difficultés.

La personne crée et adopte des stratégies de compensation pour fonctionner au mieux dans un monde qui n’a pas été conçu pour elle. Ces stratégies, on les voit surtout chez les femmes et dans certains cas chez les personnes à HPI. J’emploie ici le terme “femme” car ce sont elles qui sont les plus étudiées et concernées par les biais de diagnostic. Mais ces remarques s’appliquent aussi à d’autres personnes assignées filles à la naissance ou perçues comme féminines.

Pour décrire ce retard, l’hôpital Ste-Anne, où j’ai été diagnostiqué, m’a expliqué que la France avait 10 ans de retard sur les États-Unis dans sa compréhension et sa recherche sur l’autisme. Ste-Anne et son centre expert, le C3RP auraient eux, 10 ans d’avance. Les CRA (Centres de Ressource Autisme) qui sont les centres considérés les plus experts pour diagnostiquer l’autisme auraient eux aussi une longueur d’avance. Certains patients rapportent toutefois avoir vécu des expériences douteuses dans ces centres, mais cela resterait des exceptions.

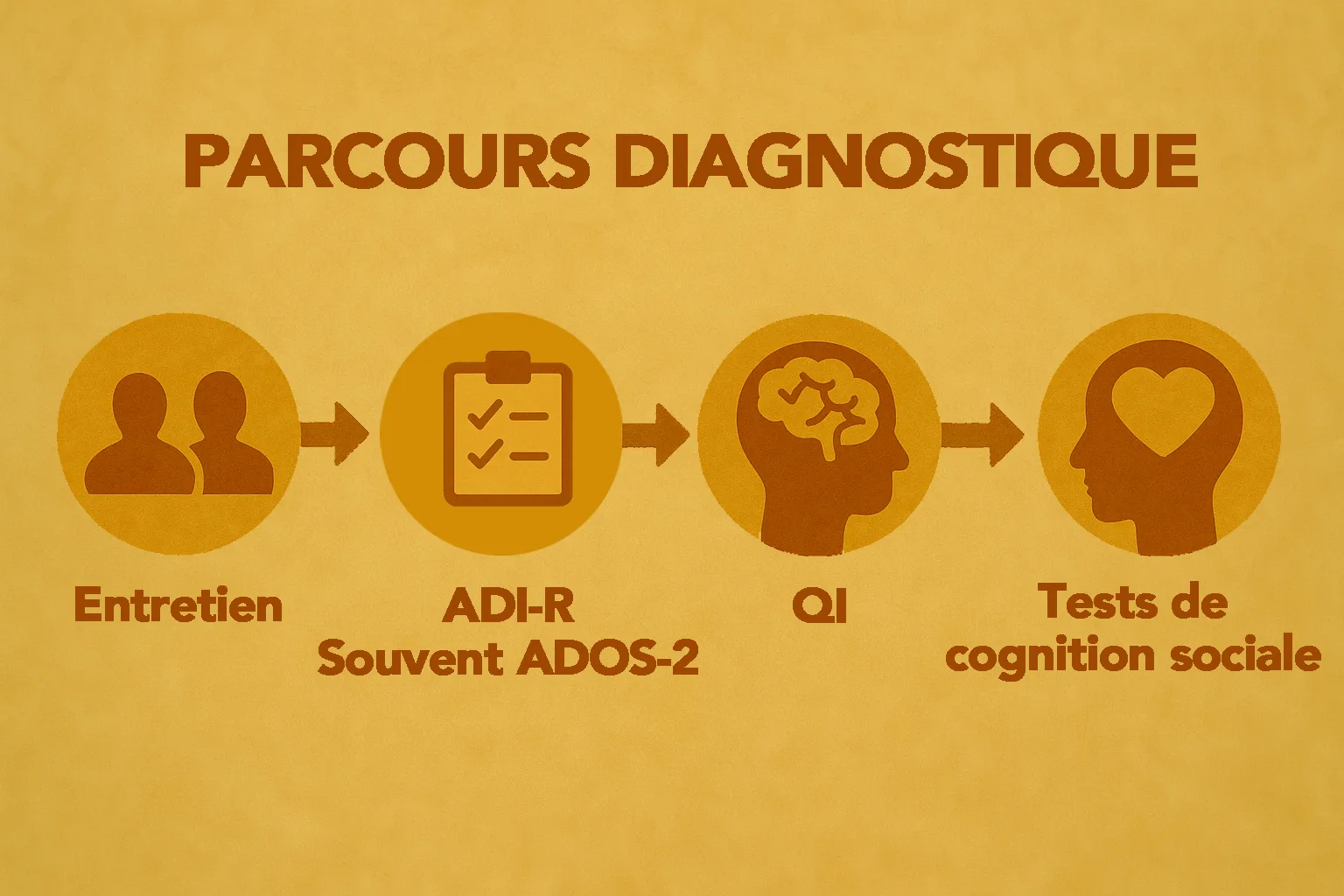

Le parcours diagnostic

Ses étapes

Quoi qu’il en soit, le parcours diagnostique est souvent un passage rude, long et épuisant pour les personnes autistes. En plus de souvent remettre en question tout leur vécu, elles sont soumises à des batteries de tests qui peuvent être extrêmement éprouvantes. Les miennes ont constitué en 5 demi-journées : l’entretien initial pour évaluer l’intérêt de poursuivre les tests, l’anamnèse, le passage de l’ADI-R (un long questionnaire sur la petite enfance dédié à identifier si les traits autistiques étaient présents tôt), un test de QI sur 3 heures, des tests liés au TDAH et aux fonctions exécutives, et des tests de cognition sociale. Ces trois derniers ont été cause de shutdowns massifs — crises autistiques — en fin de journée.

Un parcours épuisant

J’étais en plein burn-out autistique et les tests étaient si complets et fastidieux qu’ils ont suffi à me surcharger et provoquer la crise. C’est d’ailleurs souvent ce que rapportent les patients : le besoin d’un diagnostic légitime implique de passer par cette lourde étape mais elle est justement si lourde que beaucoup ont envie d’abandonner (et parfois abandonnent en plein parcours) le processus. J’avais envie de laisser tomber à chaque crise, mais mon besoin d’avoir une réponse a servi de moteur puissant pour aller jusqu’au bout.

C’est paradoxal : on diagnostique des personnes qui fatiguent souvent plus facilement que la norme avec des tests eux-mêmes extrêmement fatigants. Il faut savoir que les personnes autistes ont généralement un seuil plus faible de tolérance à la fatigue que la norme. Des outils (comme celui des cuillères) existent d’ailleurs pour aider les concernés à identifier et gérer leur fatigue.

L’autisme, c’est quoi ?

L’autisme, c’est un trouble du neurodéveloppement. C’est-à-dire qu’il se manifeste in utero, avant la naissance. Il s’agit là de comprendre que le cerveau se développe de manière atypique avant la naissance. Ce développement est d’ailleurs si différent (et unique à chaque autiste) qu’on parle de neuroatypie. L’autisme Chaque personne autiste est unique mais on retrouve une liste de symptômes bien définis.

La définition par le DSM-5

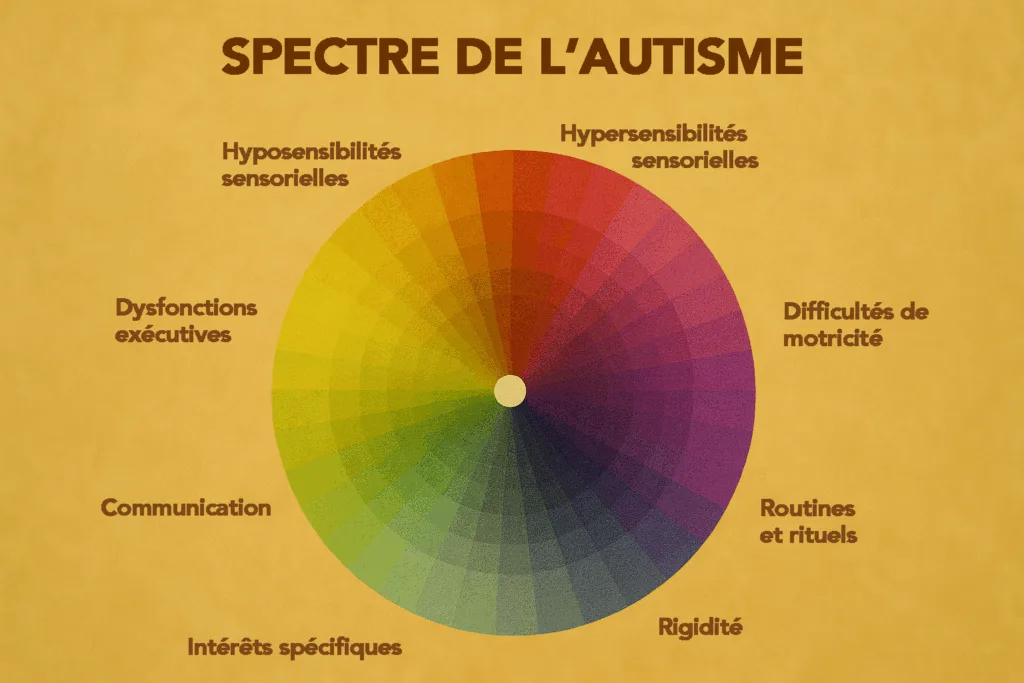

L’autisme est défini par des critères spécifiques dans le DSM-5 (le manuel de diagnostic et des statistiques des troubles mentaux) :

- Communication et interactions sociales (tous présents) :

- Difficultés de réciprocité (ex. comprendre ou initier les échanges)

- Difficultés avec le langage corporel, les regards, les gestes

- Difficultés à créer ou maintenir des relations

- Comportements et intérêts (au moins deux présents) :

- Comportements ou paroles répétitifs (stimming)

- Routines rigides, besoin de similitude

- Intérêts spécifiques très intenses

- Sensibilité atypique aux sons, lumières, textures, etc. (hyposensibilités et/ou hypersensibilités sensorielles)

- Ces différences doivent être présentes depuis l’enfance et avoir un impact significatif sur le quotidien (handicap notable).

Quelques explications scientifiques

Les études ont montré que la structure du cerveau se développait différemment de la norme. Cela s’expliquerait par une hyperconnectivité locale (réseaux plus denses dans certaines régions) et une hypoconnectivité à longue distance (liaisons moins efficaces entre certaines régions éloignées), comme le suggère cette étude (Molecular Autism, 2024, Contracted Functional Connectivity in Autism). Embrace Autism a aussi publié un article de vulgarisation sur ce sujet.

Cette hyperconnectivité locale se manifeste par une manière atypique de traiter l’information. Elle favorise une attention aux détails, aux régularités, et une mémoire visuelle sélective. L’hypoconnectivité à longue distance se traduit par de plus grandes difficultés à intégrer l’information globalement.

Sur le plan sensoriel, le cerveau autistique se distingue également par une excitabilité différente de certaines régions du cerveau impliquées dans la perception. C’est ce qui cause les hyposensibilités et hypersensibilités sensorielles. Elles ne touchent pas que les cinq sens principaux, tous les sens sont concernés, même ceux invisibles que j’évoque ici.

Sur le plan cognitif, tout cela se manifeste par une pensée plus analytique, logique, focalisée sur les patterns et l’implication de la personne autiste sur des domaines précis, ses intérêts spécifiques. Cela est aussi lié à un déséquilibre dans deux neurotransmetteurs : le glutamate (excitabilité) et le GABA (inhibition). Concrètement, cela se traduit par une excitation trop forte et une plus faible inhibition (ce qui filtre l’information). Les taux de sérotonine (hormone du bonheur), de dopamine (hormone de la récompense), et d’ocytocine (hormone du contact social) sont aussi sujets à une régulation atypique dans le cerveau, affectant les relations sociales et les intérêts spécifiques.

Une origine multifactorielle

Le TSA a plusieurs origines : biologique, génétique et environnementale. Il est héréditaire à hauteur de 50%. Plus de 500 gènes impliqués dans l’autisme sont déjà identifiés. J’ai d’ailleurs moi-même effectué un bilan génétique pour identifier des gènes en corrélation avec mon autisme, que j’évoquerai probablement dans un futur article. On a identifié au moins deux gènes (et oui, c’est déjà probant, mathématiquement, c’est au-dessus de 0 !).

Quand on parle d’environnemental, il faut comprendre que ces gènes interagissent avec des facteurs environnementaux prénataux. On retrouve souvent — mais pas systématiquement — des complications lors de la grossesse, la question est d’ailleurs parfois posée lors du parcours diagnostique. Il ne s’agit donc pas d’une maladie acquise mais bien d’une différence neurodéveloppementale.

Ses manifestations

Les différences dans les interactions et la communication

L’autisme repose donc principalement sur des différences dans la nature de la communication verbale et non verbale, et dans les interactions sociales. Cela s’exprime souvent par un langage corporel minimal ou parfois au contraire très expressif, qu’il s’agisse des expressions faciales ou de l’ensemble du corps. On constate souvent une prosodie (rythme, ton, intonations) plus neutre, monocorde ou au contraire plus mélodieuse. Le décodage du non verbal est habituellement affecté.

Il n’est pas inné mais peut être appris quand la personne autiste compense. J’aurais moi-même un ton assez monocorde (avec mon expertise d’auto-analyse, je ne m’en rends pas compte) mais que j’adapte en fonction de mon audimat. Et quand les intonations vacillent, c’est signe que ça ne va pas. Côté expressions faciales, j’ai appris au gré de centaines de films vus à analyser les expressions des autres. C’est du temps réel.

Ma psychologue m’a dit que c’était comme si j’étais face à un tableau de commandes et activais les boutons au besoin en fonction de ce que je percevais. C’est un processus ultra rapide qui oui, fait de moi une machine de compétition dans le non-verbal. Et malgré ça, il m’arrive d’être pris au dépourvu par une expression, ce qui a le don de me rendre très confus.

Les personnes autistes savent interagir et recherchent souvent l’interaction avec les autres mais adoptent des codes sociaux différents qui peuvent les conduire à l’isolement. Ce n’est pas systématique : certains autistes recherchent l’idée d’être seuls et centrés sur eux-mêmes. C’est alors quelque chose qu’il faut accepter et ne surtout pas forcer la personne à agir autrement.

Le caractère répétitif

L’autisme se manifeste aussi souvent par une adhésion perçue comme rigide à des routines et des rituels qui lui permettent d’apporter une structure à son quotidien dans un monde perçu comme imprévisible. Ce sont des actions répétitives généralement perçues comme apaisantes, même si elles peuvent sembler parfois contre-productives au regard extérieur.

La personne autiste a également habituellement des intérêts dits spécifiques dans lesquels elle peut trouver confort et sécurité, et être souvent experte. Je détaille mes intérêts spécifiques et leur utilité plus profondément dans cet article.

Une grande majorité des personnes autistes adoptent aussi le stimming, ces gestes répétitifs qui ressemblent à des tics mais servent en réalité une toute autre fonction : l’auto-régulation sensorielle et émotionnelle. C’est lié aux hyposensibilités et hypersensibilités sensorielles évoquées plus tôt dans l’article. J’en parle plus précisément dans cet article sur les stims.

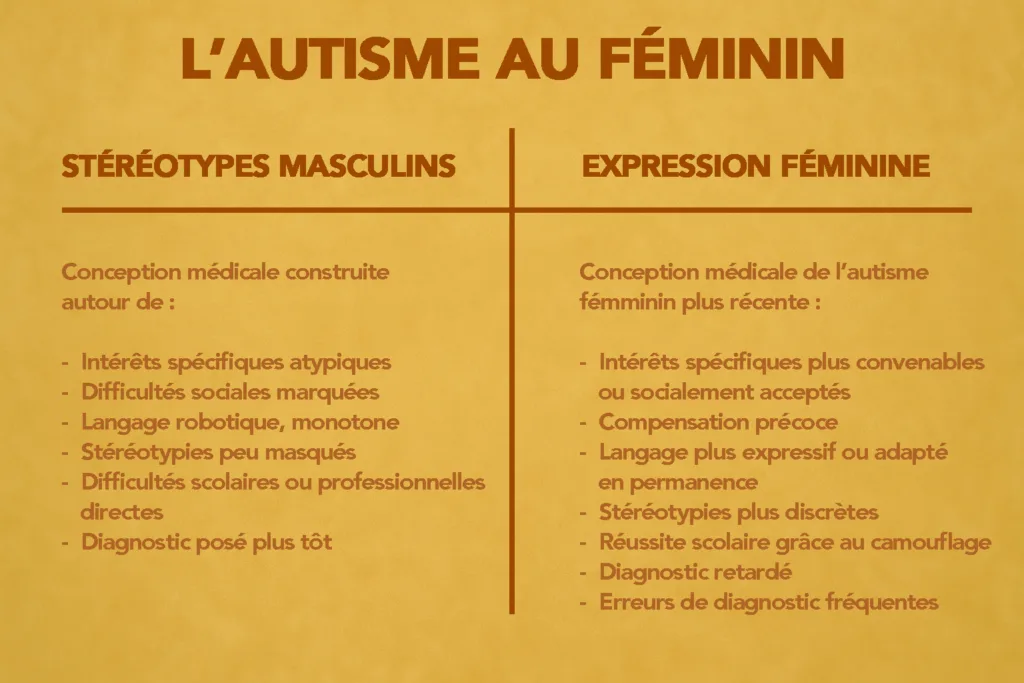

Les femmes et l’autisme

Voici quelques informations concernant l’autisme au féminin, mais pour un aperçu plus en détail, retrouvez son article dédié dans un témoignage de Jeanne, une amie autiste, et son vécu brut et sans détour.

Beaucoup d’errance diagnostic

Les femmes représentent 1 personne autiste sur 4. Ce chiffre est amené à pouvoir évoluer car il est probable qu’il soit dû à un sous-diagnostic. Il y a encore 10 ans, ce chiffre était encore plus faible. De nombreuses études suggèrent que l’autisme chez les femmes est largement sous-diagnostiqué ou diagnostiqué tardivement en raison des critères basés sur les stéréotypes masculins, de possibles comorbidités psychiatriques et des points mentionnés plus haut.

Une étude suggère que la structure actuelle des critères diagnostics contribue à ce biais généralisé (MDPI, 2025, ASD in Women). Une autre étude révèle que 80% des femmes autistes seraient sans diagnostic avant l’âge de 18 ans (Nature, 2024).

Beaucoup de femmes autistes sont aussi diagnostiquées à tort d’autres troubles : anxiété sociale, trouble de la personnalité borderline, alors qu’un diagnostic d’autisme leur conviendrait mieux. Ces diagnostics peuvent être sources de confusion voire d’être dévastateurs si pris en charge de la mauvaise manière.

Des intérêts spécifiques moins atypiques

Leurs intérêts spécifiques sont souvent moins atypiques, plus « convenables » pour le monde. Pourtant, elles peuvent y consacrer un temps tout aussi intense que les hommes. Il faut comprendre que la conception médicale de l’autisme a été construite autour de stéréotypes masculins.

L’ADOS-2, outil de diagnostic très souvent utilisé par les professionnels, implique également des critères liés aux intérêts spécifiques. Il a été démontré que l’outil atteignait ses limites dans l’évaluation des femmes. Une étude de 2022 expliquait d’ailleurs que l’usage de l’ADOS-2 entraînait un taux d’exclusion des femmes 2,5 fois plus élevé que celui des hommes (PMC, Exclusion of females in autism research). Cela s’explique notamment par leur haut niveau de compensation.

Les stratégies de compensation adoptées très tôt

Les femmes autistes adoptent aussi souvent très tôt des stratégies de compensation pour paraître normales : observer et imiter les comportements des autres (jusqu’à s’entraîner dans le miroir d’après une amie concernée), apprendre les codes relationnels. La société n’a également pas les mêmes attentes envers les femmes que les hommes : les femmes se doivent dès l’enfance d’être sages, empathiques, sociables, ce qui en poussent beaucoup — on y revient — à compenser et camoufler très tôt pour respecter ces normes.

L’autisme et ses forces

Le DSM aime parler de déficits (là où on pourrait finalement parler de différences) dans la communication et les interactions, mais l’autisme se présente souvent avec ses forces uniques : des modes de pensée spécialisés (visuelle, logique, patterns), une hyperfocalisation sans commune mesure quand la personne s’implique dans une tâche et une mémoire souvent remarquable. Elle est aussi souvent moins sujette à certains biais cognitifs (tels que le framing effect) et n’hésitera pas à dire ce qu’elle pense, ce qui peut lui causer des torts mais aussi représenter une certaine force. Loyauté, franchise et honnêteté sont souvent observées fortement chez les personnes autistes.

Les comorbidités

Sans transition, les comorbidités qui ont une grande place dans les diagnostics d’autisme. En quelques mots, si vous pensez qu’une petite part de la population partage un trouble mental, multipliez ce chiffre pour en obtenir sa prévalence dans l’autisme. C’est une exagération volontaire mais qui tient sa part de réalité dans le fait que les personnes autistes ont souvent d’autres comorbidités.

Le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) en est l’un des principaux, observé chez entre 50 à 70% des autistes. L’épilepsie est également très représentée, à hauteur de 30% de personnes autistes concernées.

La schizophrénie apparaît également nettement plus souvent dans l’autisme au même titre que les troubles bipolaires, dont je suis concerné, de type I. Promis, les articles sur la bipolarité arrivent très bientôt.

De mon côté, je suis à la fois autiste, bipolaire, dyspraxique et ai un TDA. Multiplier les diagnostics quand on est autiste est finalement plutôt commun (je me suis même amusé à calculer les probabilités d’avoir tous ces troubles : elles étaient faibles).

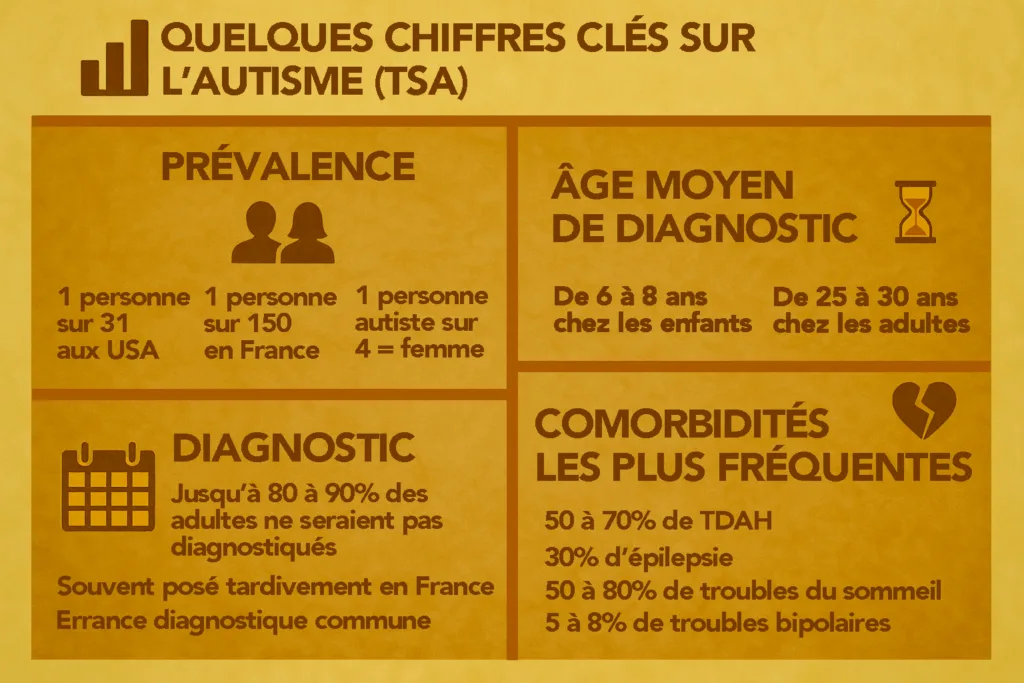

Les chiffres clés

L’autisme est une condition beaucoup plus présente qu’on ne pourrait le croire. Sa prévalence varie selon les pays. Cette variabilité est controversée et pourrait s’expliquer par un taux de sous-diagnostic très élevé, et même un surdiagnostic lié entre autres à l’élargissement des critères de diagnostic dans le DSM-5.

Voici donc quelques statistiques liées à l’autisme :

📊 Un trouble très représenté

- En France, on estime que l’autisme concerne 1 personne sur 150

- 700 000 personnes estimées autistes en France

- Seulement 75 000 diagnostiquées

- Aux États-Unis, c’est 1 personne sur 31

- 1 personne autiste sur 4 est une personne assignée fille à la naissance

- De 1/5000 personne en 1975, on est passé à 1/100 d’après les dernières estimations de l’OMS

- Jusqu’à 80 ou 90% des adultes autistes ne seraient pas diagnostiqués

🩺 Tableau des principales comorbidités

Selon un article de Autism Spectrum News :

| Comorbidité | Prévalence |

|---|---|

| TDAH | 50 à 70% |

| Épilepsie | 30% |

| Anxiété | 30% |

| Dépression | 26% |

| Troubles bipolaires | 5 à 8% |

| Schizophrénie | 5 à 7% |

| Troubles du sommeil | 50 à 80% |

| Troubles gastro-intestinaux | 46 à 84% |

Voilà une carte interactive intéressante pour avoir les chiffres de prévalence de l’autisme dans le monde plus en détails, basée sur diverses études.

Idées reçues

« Un autiste ne regarde pas dans les yeux »

Réalité : Beaucoup d’autistes peuvent ou ont appris, pour masquer, à regarder dans les yeux. (D’ailleurs, je suis presque persuadé que je regarde dans les yeux… sauf si je me trompe et que je fixe les oreilles.)

« Tous les autistes sont surdoués »

Réalité : La distribution du QI est proche de celle de la population générale (≈ 51–59 % ≥ 86 dans une large cohorte).

« Les autistes ne veulent pas d’amis »

Réalité : La majorité des autistes recherchent les interactions sociales mais éprouvent des difficultés à en nouer à cause des codes implicites.

« L’autisme est une maladie »

Réalité : L’autisme est une condition neurodéveloppementale qui ne se guérit donc pas. On parle de différences plutôt que de déficits.

« Tu es une fille, tu ne peux pas être autiste »

Réalité : Les femmes sont seulement beaucoup plus sous-diagnostiquées que les hommes en raison d’un camouflage mis en place souvent très tôt.

Je vous renvoie vers cet article anglais (pour ceux que la langue n’effraie pas) qui casse les mythes les plus courants au sujet de l’autisme.

📋 TL;DR : L’autisme en bref

- Spectre : chaque personne autiste est unique, avec des forces et des vulnérabilités variées.

- Origine : combinaison de facteurs génétiques (plus de 500 gènes impliqués) et environnementaux précoces, présents dès la grossesse.

- Cerveau : hyperconnectivité locale, hypoconnectivité à longue distance, déséquilibre glutamate/GABA, régulation atypique de la dopamine, sérotonine et ocytocine.

- Manifestations : différences dans la communication, les interactions sociales, la sensorialité, les routines et les intérêts spécifiques.

- Femmes : souvent sous-diagnostiquées à cause du camouflage (masking) et de stéréotypes médicaux masculins.

- Comorbidités : TDAH (50–70 %), épilepsie (30 %), anxiété et dépression (≈30 %), troubles du sommeil (50–80 %), etc.

- Forces : hyperfocalisation, mémoire remarquable, pensée originale (logique, visuelle, en patterns), loyauté et franchise.

- Idées reçues : manque d’empathie, absence de vie sociale, rareté chez les femmes → toutes fausses.

- Chiffres clés : 1/36 aux États-Unis, 1/100 dans le monde, jusqu’à 80–90 % d’adultes non diagnostiqués.