Après avoir longuement détaillé l’autisme dans mes précédents articles, il est temps d’évoquer mes épisodes bipolaires, dans l’ordre chronologique dans lequel mes cycles évoluent. Quand on pense à la bipolarité, on pense souvent à une personne qui est parfois triste, parfois heureuse, qu’elle n’a simplement que des sautes d’humeur (la définition d’un lunatique somme toute). La réalité est autrement complexe. Dans un trouble bipolaire, la personne oscille entre épisodes euphoriques et épisodes dépressifs. C’est un trouble très sérieux qui requiert un suivi médical régulier pour permettre son fonctionnement à la personne malade.

📋 TL;DR : La bipolarité en bref

- 🌗 Maladie psychiatrique chronique, pas une simple alternance d’humeurs.

- 🔄 Deux types : type I (manie) et type II (hypomanie + dépressions).

- ⏳ Diagnostic souvent tardif (10 ans en moyenne).

- ⚠️ Risque élevé : 1 bipolaire sur 5 meurt par suicide.

- 💊 Traitement possible mais long à stabiliser.

Cet article sera moins ironique que celui sur l’autisme. La bipolarité n’a jamais eu la même place dans ma vie : elle m’a détruit avant de m’apprendre. Alors ici, je prends un ton un peu plus sérieux.

Contrairement à l’autisme qui est une condition (plus précisément un trouble du neurodéveloppement), le trouble bipolaire est bien une maladie mentale, d’ordre psychique, qui ne se soigne pas. Il se traite avec des médicaments et peut amener la personne à se stabiliser la plupart du temps lorsqu’elle est prise en charge. Plus tôt elle l’est, plus ses chances d’être stabilisée rapidement l’est également. Le trouble bipolaire naît d’un déséquilibre chimique dans le cerveau.

Des critères définis dans le DSM-5

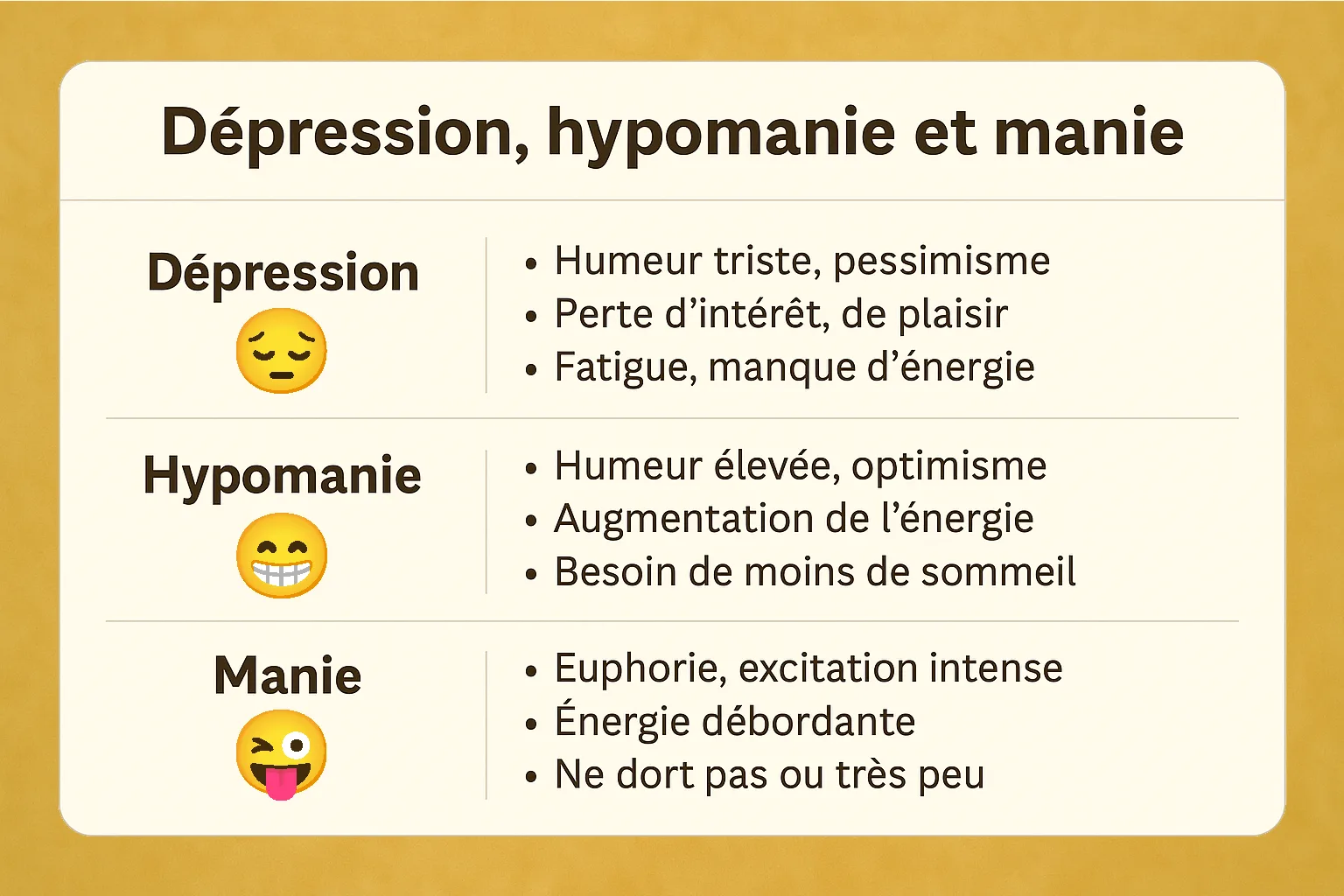

Il s’agit donc d’un trouble psychiatrique chronique qui peut osciller régulièrement et parfois très vite (ce qu’on appelle même un cycle rapide lorsque la personne vit au moins 4 épisodes en moins d’un an). L’intensité, la fréquence et la durée varient selon chaque personne. Le DSM-5 (le manuel de diagnostic et des statistiques des troubles mentaux) encadre les critères pour diagnostiquer ces épisodes qui ont des durées minimales pour être définies.

Il existe deux types de troubles bipolaires, trois lorsqu’on inclut la cyclothymie. Le trouble bipolaire de type II doit inclure au moins deux épisodes hypomaniaques et un épisode dépressif. Le trouble bipolaire de type I peut lui aussi inclure ces épisodes mais n’a comme critère de diagnostic qu’avoir vécu au moins un épisode maniaque pour être diagnostiqué. La cyclothymie en est une forme atténuée qui alterne entre épisodes euphoriques et dépressifs plus légers, dont l’intensité n’est pas suffisante pour qualifier un épisode hypomaniaque ou dépressif sévère. Je parlerai dans mon blog principalement du type I et II (surtout du I dont je suis affecté).

Ce qu’il faut comprendre aussi, c’est que le type I, aux épisodes euphoriques nettement plus sévères, n’est pas considéré comme plus grave que le type II. De fait, ce dernier s’accompagne d’épisodes dépressifs souvent beaucoup plus longs et récurrents, et est donc souvent plus à risque d’idées noires et suicidaires. Là où le handicap du type I est caractérisé par la sévérité de ses épisodes maniaques (ceux impressionnants dont on entend parler aux infos), le type II manifeste sa sévérité principalement dans ses épisodes dépressifs.

Les types de bipolarité

Le trouble bipolaire type I

Le trouble bipolaire de type I peut donc n’impliquer que des épisodes maniaques mais qui sont la plupart du temps suivis d’une dépression majeure, souvent très violente lorsqu’elle suit un épisode euphorique extrême. J’appelle ça un crash, comme si j’avais volé de plus en plus haut avant qu’une panne provoque un crash de l’humeur. L’épisode maniaque est un épisode euphorique ou irritable dont la sévérité est telle qu’elle nécessite souvent une hospitalisation d’urgence.

S’il peut sembler donner envie, s’il peut sembler addictif, il est en réalité destructeur dans la vie de la personne concernée. Il affecte toutes les sphères de sa vie : sociales, interpersonnelles et professionnelles. Il rend le patient totalement dysfonctionnel. Dans sa forme la plus sévère, le patient peut décompenser : c’est la psychose qui s’accompagne de délires et d’hallucinations qui nécessite une prise en charge immédiate pour prévenir les dégâts.

Après l’épisode maniaque, la personne est souvent extrêmement épuisée (à bout de neurotransmetteurs et de ressources physiologiques). Le système s’effondre alors et bascule en dépression. De mon expérience, plus la phase maniaque est longue, plus la dépression risque de l’être également.

Le trouble bipolaire type II

Le trouble bipolaire de type II est lui caractérisé par des épisodes hypomaniaques et dépressifs. Il ne grimpe jamais jusqu’à la manie. Si c’est le cas, s’il nécessite une hospitalisation ou s’il présente des caractéristiques psychotiques, il est rediagnostiqué en type I. L’épisode hypomaniaque, c’est l’épisode qui fait rêver beaucoup. La personne semble heureuse (plus exactement euphorique), plus impulsive, prend plus de risques et est très souvent extrêmement productive et/ou créative. Comme l’épisode maniaque, l’épisode peut sembler addictif, surtout quand le patient est confronté à des épisodes dépressifs fréquents et parfois très longs. Qui ne rêverait pas d’un peu de bonheur dans une vie qui semble si fade et triste la majorité du temps ?

Après l’épisode hypomaniaque, c’est quasi systématiquement un épisode dépressif qui suit. Beaucoup de patients atteints de type II en font l’expérience de manière quotidienne lorsqu’ils ne sont pas traités ou lorsque leur traitement ne fonctionne pas. La dépression, c’est être d’humeur triste constamment, perdre le plaisir de s’adonner à ses activités, perdre la force de sortir de son lit pour le moins coûteux des efforts, voir la vie en noir et blanc. Il ne s’agit pas de « ne pas se bouger le cul » mais de ne plus pouvoir le faire. C’est psychique.

L’instant sciences

Pour vulgariser un peu de sciences, c’est psychique car — comme dit plus haut — c’est lié à un déséquilibre neurochimique qui concerne divers neurotransmetteurs : la dopamine (hormone de la récompense), la sérotonine (hormone du bonheur), la noradrénaline et le glutamate. Pendant la (hypo)manie, l’activité dopaminergique et noradrénergique est anormalement élevée, ce qui entraîne hyperactivité, impulsivité et exaltation (The Role of Neurotransmitters in Bipolar Disorder, 2025). À l’inverse, en phase dépressive, ces systèmes fonctionnent à un niveau trop bas, favorisant ralentissement, tristesse et perte de motivation.

Ce déséquilibre n’agit pas seul. Les recherches récentes montrent une structure cérébrale différente dans certaines régions du cerveau (cortex préfrontal, amygdale, réseau limbique…), ce qui contribuerait au dysfonctionnement émotionnel (Wikipedia).

Souvent, lors du diagnostic, on demande au patient ses antécédents familiaux. C’est parce qu’il y a des prédispositions génétiques qui accompagnent tout cela. Le patient ne devient pas bipolaire, il naît avec une vulnérabilité génétique et un risque génétique de développer la maladie situé entre 50 et 85 % (Banett et al., 2009). Les médias parlent souvent de consommation de drogues (le cannabis étant souvent cité) pouvant rendre malade quelqu’un. Les consommations de produits toxiques peuvent déclencher la maladie chez une personne vulnérable.

Deux types aussi graves

Le trouble bipolaire (et ses deux types) est souvent considéré comme le deuxième trouble (ou premier à égalité avec la schizophrénie et autres psychoses) le plus sévère et handicapant des troubles mentaux (Burden of mental Disorders, PMC). C’est pour ça qu’il convient de ne pas hiérarchiser ses deux versions, les deux rendant la vie quotidienne des personnes atteintes très compliquée.

Aussi graves pour différentes raisons

Comme chaque personne est différente, si on considère le type II plus susceptible d’être accompagné de longues phases dépressives, et que le type I peut ne contenir que des épisodes maniaques, c’est variable. J’ai pendant de longues années fait face à de très intenses et durables épisodes dépressifs (beaucoup plus fréquents que mes épisodes maniaques (souvent annuels eux aussi) et plus longs) qui ont saccagé ma capacité à fonctionner et réussir mes études comme je l’aurais souhaité. J’ai pourtant été diagnostiqué relativement tôt — 5 ans après mon premier épisode maniaque et de multiples dépressions — par rapport à la moyenne nécessaire de durée pour diagnostiquer un patient de… 10 ans. C’est extrêmement long et ça s’explique pour diverses raisons :

- Le stigma : les maladies mentales font peur, alors beaucoup n’osent pas consulter.

- La banalisation par l’entourage : “c’est juste une phase”, “ça va passer”.

- L’illusion de rareté : on croit que c’est trop exceptionnel pour nous concerner.

- La peur du diagnostic : être “étiqueté fou” fait reculer.

- Les médias trompeurs : caricatures sensationnalistes qui brouillent la réalité.

- La vision faussée : perçu comme un “défaut de personnalité” → “bouge-toi”, “c’est de ta faute”.

- La confusion avec la dépression : surtout dans le type II, où l’hypomanie passe sous le radar.

- L’euphorie trompeuse : en phase haute, on ne se sent pas malade, donc on ne cherche pas d’aide.

Le diagnostic n’est pourtant pas si rare que ça et s’exprime à la même prévalence partout dans le monde. On m’a un jour dit que les gens pauvres dans d’autres pays moins développés n’avaient pas le temps d’être dépressifs. Ils sont pourtant eux aussi touchés tout autant par la maladie.

Le trouble bipolaire diffère aussi de la dépression simple ou chronique dans son intensité. On estime souvent la descente dépressive nettement plus marquée et souvent plus intense que dans une dépression majeure classique. C’est pourquoi le risque suicidaire est aussi beaucoup plus élevé, faisant de la bipolarité la première cause dans les maladies mentales de suicide.

📊 Les chiffres clés

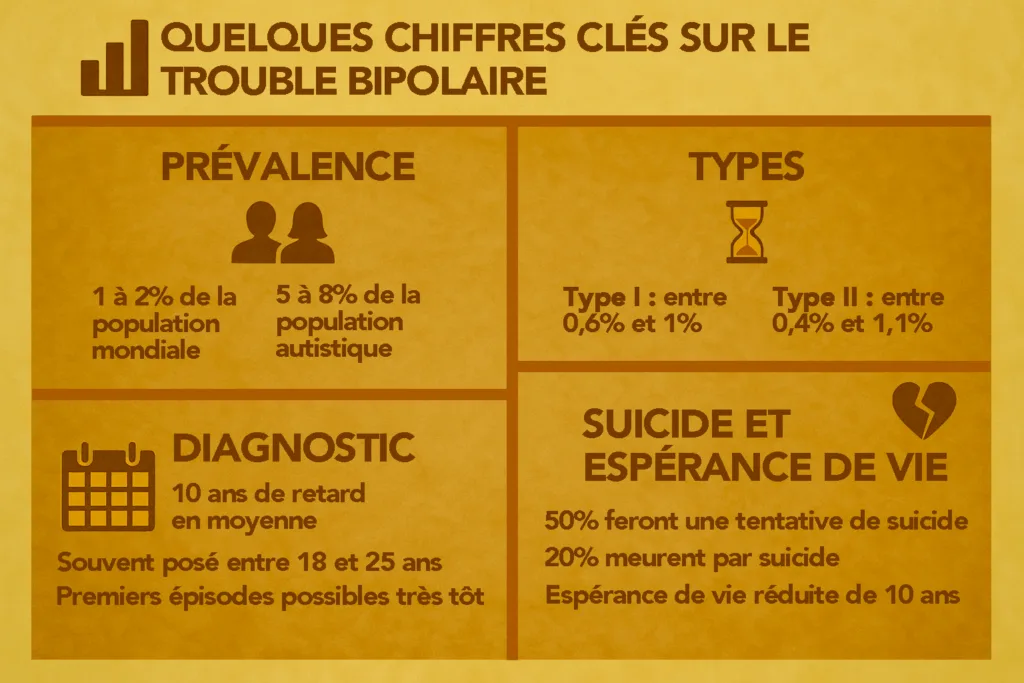

- Le trouble bipolaire touche 2,4 % de la population mondiale, d’après une étude de 2023.

- En incluant la cyclothymie, la prévalence monte à 4 %.

- Type II : 0,4 % de la population.

- Type I : 0,6 %.

- La population autistique est touchée à hauteur de 5 à 8 % selon les études.

- Le diagnostic arrive en moyenne 10 ans après le premier épisode.

- L’âge du diagnostic se situe souvent entre 18 et 25 ans, mais les premiers épisodes peuvent apparaître dès 14 ans (et parfois bien plus tard).

- Tentatives de suicide : environ 1 personne bipolaire sur 2 en fera une au cours de sa vie.

- Mortalité : 40 à 50 % de ces tentatives aboutissent

→ environ 4 à 19 % des bipolaires meurent par suicide, d’après une étude publiée en 2024.

→ environ 15 à 20 % selon une autre étude de The Lancet - L’espérance de vie est en moyenne réduite de 10 ans (Fondation Fondamentale).

- Mortalité : 40 à 50 % de ces tentatives aboutissent

L’impact concret

Sur le quotidien, gérer un trouble bipolaire peut être compliqué. Beaucoup sont sans emploi car leurs épisodes rasent leur capacité à fonctionner professionnellement. Les relations sociales peuvent être conflictuelles en raison des épisodes (hypo)maniaques et de l’irritabilité qui peut en découler. L’ajustement du traitement peut être long et nécessiter régulièrement d’en changer les dosages ou de médicaments. Certains peuvent avoir des effets secondaires très lourds comme la prise de poids (parfois extrême), certains d’entre eux nécessitent même de prendre des traitements en plus pour les contrer (notamment la dyskinésie tardive).

Si les épisodes hypomaniaques peuvent transformer quelqu’un en une personne ultra productive, ce n’est pas le cas d’une dépression qui est la cause de beaucoup d’arrêts maladie. L’épisode maniaque, lui, a pour seul objectif de détruire le fonctionnement quotidien de la personne malade. Ultra euphorique, oui, mais productif, oui, mais souvent pour des projets irréalistes. Toute l’énergie est souvent mise à profit d’une paradoxalement parfaite contreproductivité.

La bipolarité a aussi été responsable de périodes de productivité extrêmes, et de réussite pendant certaines parties de mes études sans précédent. Comme je n’étais pas fatigué quand j’étais hypomaniaque, je pouvais fournir une quantité de travail très dense qu’aucun autre élève ne pouvait. C’est ce qui s’est passé pendant l’épisode qui a provoqué le diagnostic.

Mon expérience personnelle avec ma bipolarité

J’ai vécu mon premier épisode à 16 ans. C’était un épisode maniaque. Il est quand même passé inaperçu. Ou presque car ma mère a voulu me faire consulter un psychiatre à cette époque (je ne l’ai appris que bien plus tard) mais mon entourage semblait ne voir que quelqu’un de très productif dans des idées de grandeur seulement un peu excessives.

J’ai fait ma première psychose qui a suivi rapidement le début de l’épisode et j’étais en craquage total (idées délirantes de grandeur). S’en est suivi une intense et très lourde dépression de laquelle je devais me sortir pour tenter de finir mon année de terminale. J’étais forcé à sortir du lit, je pleurais dans la douche, et je ne comprenais pas ce qu’il m’arrivait.

Le diagnostic, un soulagement

Les épisodes se sont enchaînés sans que personne ne soit au courant de mes épisodes dépressifs jusqu’à une très forte dépression que je n’ai plus su masquer pendant mes études et qui a mis tout le monde en alerte. Quelques mois plus tard, après m’être pris d’un intense intérêt spécifique pour la psychiatrie, je tombais sur la bipolarité et ça a fait clic. Tout s’expliquait. Je n’étais plus seul, je n’étais pas responsable.

Un autre épisode hypomaniaque (à la limite de la manie) s’est déclenché et lorsque j’ai finalement crashé, je me suis rendu chez un psychiatre et ressorti avec un diagnostic de bipolaire type II. Il a été réévalué moins d’un an après en type I après une hospitalisation. Mais ce premier diagnostic a suffi à me soulager. Je me fichais de ce que l’étiquette allait avoir comme impact socialement, j’avais juste besoin d’une solution. Et après ce rendez-vous, j’ai été mis sous traitement.

Réorganisation de mes routines

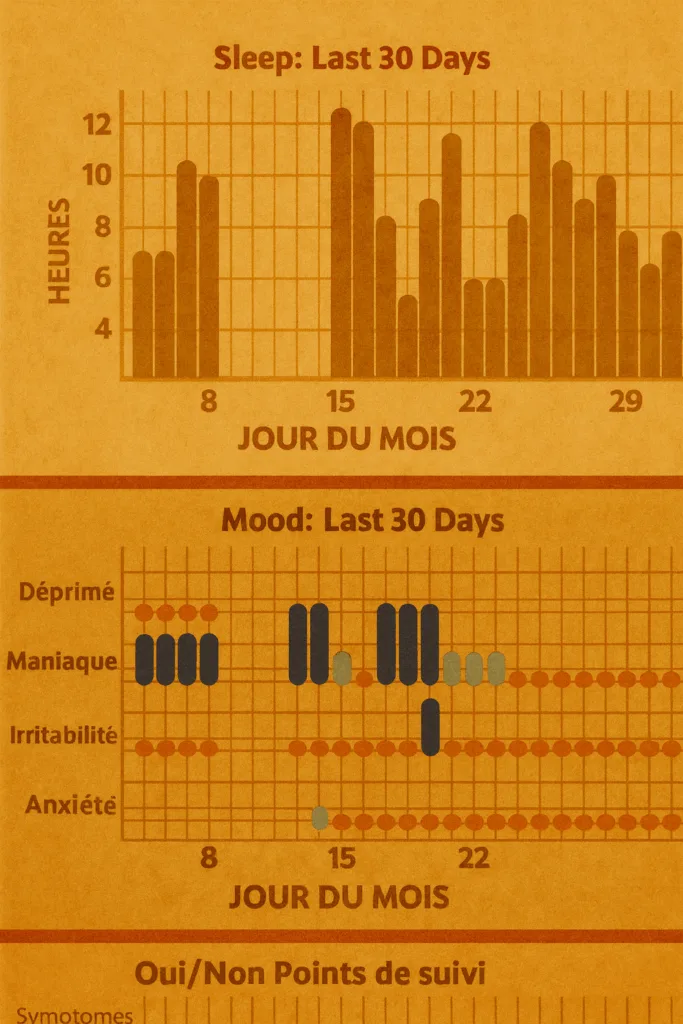

Rapidement, j’ai mis en place diverses solutions pour m’aider à naviguer dans le monde avec mon trouble bipolaire. J’avais une application de suivi de mes traitements et une application de suivi des humeurs, dans laquelle je notais à quel point j’étais maniaque, dépressif, irritable et anxieux en plus de noter la durée de mon sommeil chaque matin. L’objectif était de prévenir plus rapidement le début d’un épisode. L’expérience m’a montré que je cesse de remplir cette application (par oubli) lors d’un épisode maniaque, ce qui est généralement l’un des premiers signes tant il est normalement intégré à ma routine.

Un diagnostic salvateur

Avant mon diagnostic, je vivais des montagnes russes. J’étais en accéléré puis au ralenti. Et mon trouble a eu de gros impacts sur mes diverses consommations et mes addictions contre lesquelles j’ai dû me battre également. Il s’agissait de deux combats : celui contre la bipolarité et celui contre les addictions qui en découlaient. Le diagnostic fut salvateur. L’ajustement des traitements a pris des années (et je viens d’ailleurs de commencer un nouveau traitement car mon antipsychotique ne fonctionnait plus aussi bien).

Réception par l’entourage

Mon entourage a été très compréhensif. Ça a mis des mots sur beaucoup de choses et expliqué pourquoi je n’étais pas simplement « flemmard » quand j’étais dépressif. Mes amis qui m’avaient aidé pendant mes études à les terminer ont pu comprendre les très fortes difficultés auxquelles j’ai fait face à la fin. Dans ma famille, ça a été plus compliqué : comprendre un trouble qui leur paraissait si abstrait et lointain n’était pas forcément évident. Mais aujourd’hui, je vois bien que tout le monde fait des efforts comme ceux que je fais pour prévenir mes épisodes et réparer au mieux leurs dégâts.

📋 TL;DR : Retenir l’essentiel

- Pas une faiblesse mais une maladie sévère : alternance de manie/hypomanie et dépression.

- Deux types principaux, tous deux graves pour des raisons différentes.

- Diagnostic souvent tardif → 10 ans après le premier épisode.

- Prévalence :

- 2,4 % (jusqu’à 4 % avec la cyclothymie)

- 5 à 8 % chez les autistes.

- Risque vital : 50 % font une tentative de suicide, 15 à 20 % en meurent.

- Traitements stabilisent mais demandent un suivi médical constant, avec effets secondaires parfois lourds.

- Impact concret : études, travail, relations sociales.

- Mon vécu : montagnes russes, crashs, mais aussi le soulagement du diagnostic et des outils pour avancer.

Il faut en tout cas retenir que la bipolarité n’est pas une faiblesse de caractère mais une maladie sévère. En parler, c’est déjà lutter contre les années perdues avant le diagnostic.